“L’apocalisse, l’apocalisse, l’apocalisse” Belzebù (Fabrice Luchini)

di Giulia Pugliese

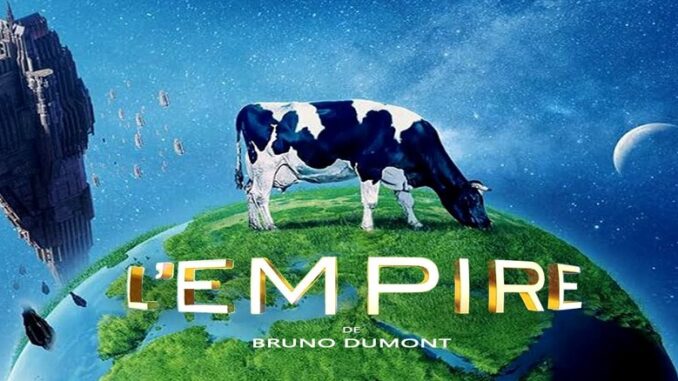

L’impero di Bruno Dumont, si può perfettamente collocare in quella schiera di film strani, matti e sperimentali che portano lo spettatore fuori dalla sua confort zone. Siamo in un’epoca in cui il cinema sta testando nuove vie, è sembra imbevuto di arte contemporanea, unisce generi e prova a fare cose differenti, in questa chiave va letto L’impero, è un film che prova a riscrivere il genere sci-fi: pochi effetti speciali, ambientazioni quotidiane, personaggi surreali e la costruzione di un nuovo immaginario di fantascienza. L’impero in un certo senso è un film ambizioso, il tentativo di togliere fronzoli a un genere che ne è sempre stato pieno. Portare l’opera sulla storia e sulla fantasia, catturando l’attenzione dello spettatore in maniera non convenzionale e facendolo tornare un po’ bambino.

In questa chiave risulta perfettamente normale che le fazioni aliene dello 0 e dell’1 si fronteggino non solo sulla Terra, ma più nello specifico in un paesino di pescatori nel Nord della Francia e prendano il possesso di corpi umani di contadini, guide turistiche e sindache.

Il film è una sorta di epica del quotidiano, in chiave però anticatartica, l’azione è smorzata ed ha un ritmo lento. I paesaggi entrano nella storia e arricchiscono il film: gli immensi campi, il mare azzurro-grigio della Cote d’Opale, ma anche il vuoto e il degrado della provincia. Bruno Dumont fa un vasto uso dei droni per immortalare tableau vivant di paesaggi, che sembrano disegnati da impressionisti, a volte mostrando in lontananza gli amplessi dei personaggi. Un ambiente strano per una storia di fantascienza che è una parte molto importante del lungometraggio, come pure gli attori che sembrano ragazzini che pretendono di mettere in scena una storia, volti normali come il pescatore Jony (Brandon Vlieghe), il villan della storia, Line (Lyna Khoudri), una ragazza come tante che passa la sua vita al telefono o Rudy (Julien Manier) , accanto a loro, alcuni veterani della filmografia francese come Fabrice Luchini nel ruolo di Belzebù e Camille Cotin che invece recita nei panni dell’Imperatrice, che gigioneggiano rappresentando i governanti delle due fazioni. Dove non c’è illusione creata dalle scene, arriva l’abilità dell’attore nel crearla. In un film dove molto è immaginato, il ruolo degli attori diventa fondamentale.

L’impero riflette sulla piccolezza dell’uomo, rispetto alla lotta di questi due imperi, gli uomini sono solo pedine di un gioco molto più grande (gli esseri umani sono rappresentati dai due ispettori che non capiscono niente e non sanno bene cosa fare). Tuttavia i personaggi non umani portano in seno sentimenti di eros e thanatos, rappresentato dall’amore proibito di Jony e Jane e dalle scene di sesso precedute da dialoghi imbarazzanti come “il tuo culo me lo fa drizzare, senti”, così facendo Dumont porta la fantascienza nel territorio dell’erotico di Tinto Brass, di cui di solito questo genere é completamente scevro (eccetto la principessa Leila in Star Wars vestita da odalisca). In un film fatto da droni e da primi piani (dove l’universo si unisce al personale), da contraddizioni, da togliere e mettere, per fare un cinema sia vecchio che nuovo e per portare un genere da un’altra parte. Lo spettatore si trova spiazzato, a tratti incantato, a tratti inorridito da alcuni momenti cringe e amatoriali (come il rapimento di Fredy). Ma quello che Dumont vuole fare è giocare con lui, in una visione che vuole essere attiva e curiosa, per questo forse non per tutti, dove non è assolutamente chiaro dove si vuole andare a parare.

La parabola anti-glamour, anti-catartica, quasi esistenziale di Dumont, oscilla tra il basso e l’alto, l’inadeguatezza e il colpo di genio, senza però prendere un registro chiaro, è un film grottesco? Surreale? Ironico? Potrebbe, ma in realtà si prende troppo sul serio. Lo fa in maniera convinta e vuole essere una sorta di manifesto, tuttavia poi alla fine della visione, non c’è una vera emozione predominante, una gioia o un dispiacere, un attaccamento a un personaggio o una volontà di vedere ancora. Tutto rimane appeso e senza dare emozioni. Il film presentato alla 74° Berlinale ha vinto l’Orso dell’argento della giuria.

Commenta per primo