di Gianni Sarro

Il mondo del cinema americano a metà degli anni ottanta battezza uno degli esordi più convincenti del decennio, quello di Gus Van Sant con Mala Noche (1985). Il regista canadese s’inserisce nel solco del cosiddetto cinema indipendente[1], mostrando sin dal suo esordio indubbie qualità autoriali. Van Sant ama narrare storie che costringono il nostro sguardo spettatoriale all’interno di uno spazio claustrofobico. Senza via d’uscite. Nel suo cinema la messa in scena è un caos che non viene a sovvertire un ordine, semplicemente perché l’ordine non c’è mai stato. Sin dalla sua opera prima il regista dirige il suo sguardo verso una linea oscura: quella che separa l’adolescenza dalla maturità. E nel far questo sceglie modalità espressive che privilegiano la contaminazione tra diversi mezzi espressivi: dal super 8, ai videogiochi, alla tv, alla fotografia.

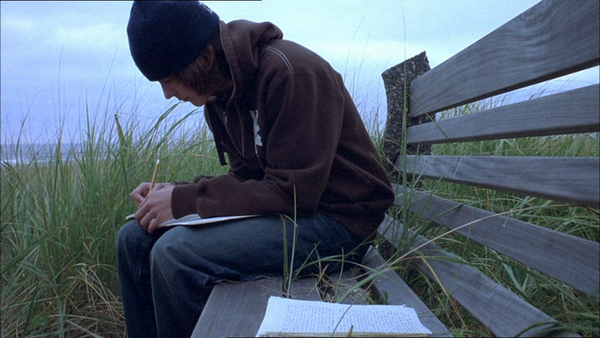

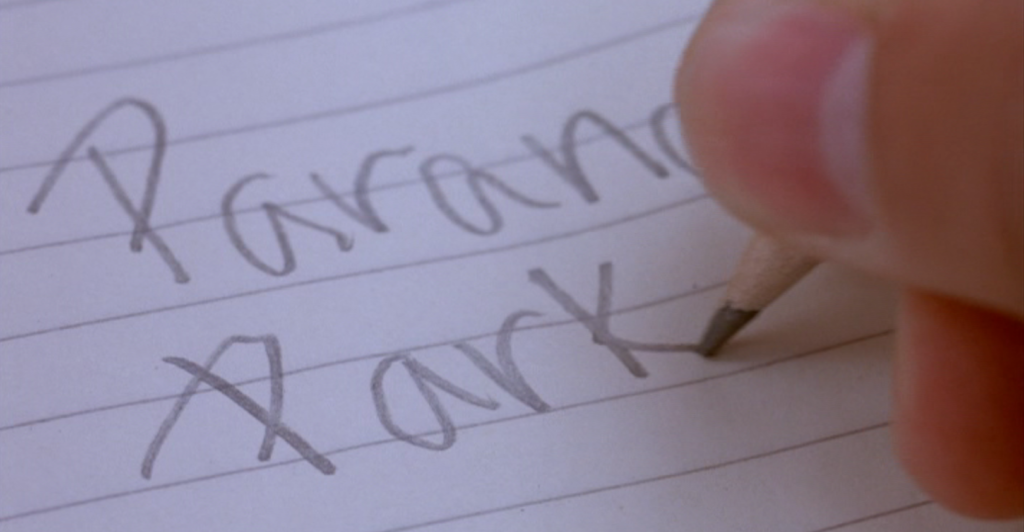

Paranoid Park [2](2007) è un film emblema, che sottolinea la raggiunta maturità di Van Sant e ribadisce ed estende alcune sue tematiche e scelte formali. Ad iniziare dal racconto della quotidianità, delle inquietudini e ansie adolescenziali di Alex, un sedicenne con la grande passione per lo skateboard, che vive a Portland. Sin dall’incipit Paranoid Park gioca sul sottile filo dell’ambiguità del reale. La scena iniziale da cartolina, che mostra immagini del ponte, accelerate e in campo lungo, è fatta apposta per creare una collisione con quelle della sequenza successiva, al Paranoid Park (il luogo di ritrovo degli skaters più esperti). Qui le immagini diventano a 8 mm, sfocate, e al ralenti. La musica è quella di Giulietta degli spiriti (1965), incentrato sulla figura di un personaggio (la Giulietta del titolo) che, come Alex, si perde nelle sue fantasie e crea un mondo parallelo tra la realtà e l’immaginazione. Anche la presentazione del protagonista ci lascia interdetti. Il film ce lo mostra per la prima volta mentre sta scrivendo su un quaderno.

Ebbene la scrittura del ragazzo non è lineare, è obliqua, esce dalle righe. Perché? La risposta non ce l’abbiamo. È un avvertimento che il protagonista è un narratore inaffidabile, come scopriremo in seguito? Possibile. D’altronde il cinema è da molto tempo che ha rinunciato a raccontare. Pensiamo ad un altro capolavoro di Van Sant: Scoprendo Forrester (2000). Lo sguardo di Forrester non ci racconta niente. Si limita ad osservare. Il suo sguardo inquadra spazi vuoti, non come le soggettive di Jeff, il protagonista di La finestra sul cortile (1954), che ci raccontano tante cose. D’altronde Forrester è uno scrittore che non scrive più, come Marcello nella Dolce vita (1960). Esattamente come la scrittura obliqua di Alex.

In Paranoid Park emerge un’altra suggestiva caratteristica formale: il montaggio non lineare. È così che Van Sant vuole mostrare il racconto: alla stregua del tragitto che compiamo quando navighiamo in rete, saltando da una pagina all’altra. Da un link all’altro. È la messa in scena di percorsi che si sovrappongono, attraverso l’accumulo disordinato, non lineare d’informazioni. Quindi non un mero artificio stilistico, atto a suscitare lo stupore (o, perché no, il fastidio) dello spettatore, bensì una precisa scelta formale che l’autore convintamente adotta per esprimere al meglio il suo pensiero attraverso il linguaggio delle immagini.

Con Paranoid Park, Van Sant fa compiere al nostro sguardo un viaggio nella mente di Alex. Un viaggio disordinato, senza coordinate o indicazioni. Un viaggio al buio, dove prevale la confusione che si crea tra il mondo interno del protagonista e quello diegetico del film[3]. Una confusione amplificata da com’è mostrato e disegnato lo spazio filmico. Pensiamo ai lunghi, infiniti corridoi di Elephant (2003), che tanto ci rammentano quelli dell’Overlook Hotel di Shining (1980) o delle camerate di Full Metal Jacket (1987). Spazi apparentemente lineari, dove tuttavia il personaggio più che dominare lo spazio, sembra che ci si perda. E noi con lui. Il disegno finale di Van Sant (e Kubrick e tanti altri registi della modernità) è quello di portarci in un labirinto. Metafora dell’eterno conflitto tra ordine e caos.

[1] Prestiamo sempre molta attenzione alle definizioni. Produttori indipendenti sono stati colonne portanti del cinema classico, come David Selznick, colui che porta in America Hitchcock e produttore di Via col vento, Rebecca–La prima moglie. Anche nella modernità abbiamo blockbuster tecnicamente indipendenti, come Terminator 2, Basic Instinct. Come regista un indipendente per antonomasia è Stanley Kubrick, i cui film erano distribuiti da MGM e poi Warner. Questo per dire che l’indipendenza è una qualità relativa e dinamica.

[2] Vincitore del Premio speciale della giuria a Cannes; considerato miglior film del 2007 dalla redazione di «Cahiers du cinéma».

[3] Questo tragitto è comune anche ad altri film: Mullholland Drive, Memento, A Beautiful Mind, Sesto senso, The Others. Pellicole accomunate da caratteristiche come la complessità della narrazione. Il mentire deliberatamente allo spettatore.

Commenta per primo