di Letizia Piredda

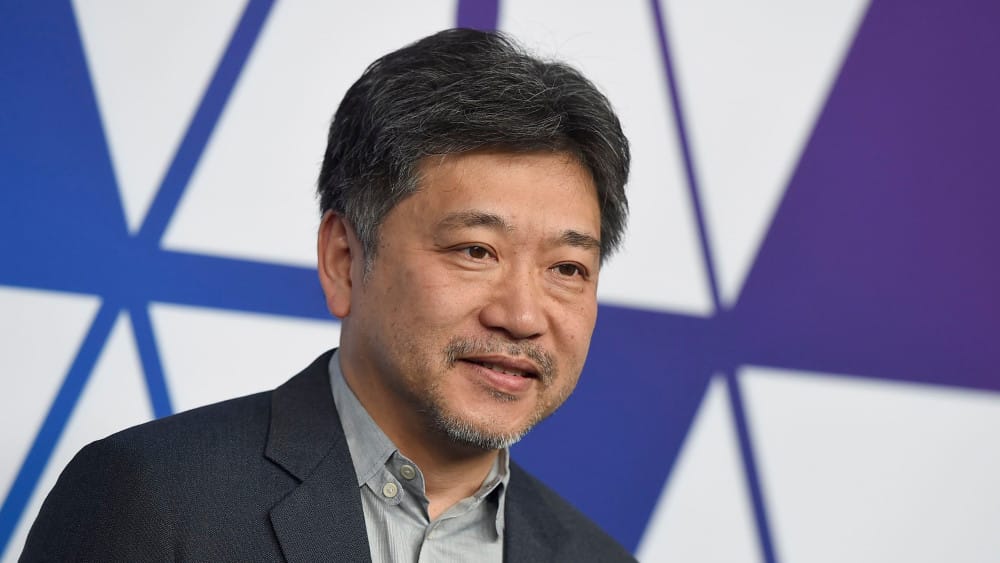

Nell’ultima edizione de La Festa del Cinema di Roma , uno tra gli eventi più effervescenti e partecipati è stato l’incontro ravvicinato del pubblico con il regista giapponese Kore’eda Hirokazu, di cui è stato possibile vedere una rassegna dei film, curata da Mario Sesti.

La sala è gremita e serpeggia un misto di entusiasmo, eccitazione, attesa: i due intervistatori e l’interprete hanno preso posto ai lati del regista, dopo la proiezione di una bellissima sequenza di clip dei suoi film, parecchi dei quali, purtroppo, sconosciuti al pubblico italiano.

-La sceneggiatura la preparo prima, ma viene aggiornata ogni giorno per tutto il tempo delle riprese. Kore’eda comincia a rispondere alle domande del pubblico: prima di ogni domanda fa un grande sospiro e resta in silenzio per una manciata di secondi, per cogliere il senso della domanda e prepararsi a dare la risposta più soddisfacente ed esaustiva.

In molti suoi film i protagonisti sono i bambini, come riesce a lavorare con loro e a dirigerli sul set?

-Con i bambini cerco di rendere il set un luogo piacevole, al di fuori delle riprese, e allo stesso tempo cerco di farli concentrare al massimo; parlo molto con loro, senza dargli un copione, e aspetto che si crei un’interazione produttiva. Praticamente aspetto il momento propizio, né più né meno di quello che potrebbe fare un’insegnante a scuola.

In After life (1988), film che parla dell’al di là, la credenza buddista dice che dopo la morte c’è una settimana di tempo per scegliere una scena della propria vita che rimarrà per l’eternità. La sua quale sarebbe?

-Si, tutto nasce da un concetto buddista, secondo il quale c’è un avvicinamento progressivo dell’anima all’al di là: nei primi sette giorni c’è un primo avvicinamento ed è in questo periodo che l’anima, aiutata da alcuni esperti, sceglie la scena della propria vita che rimarrà in eterno. Questo sarà l’unico frammento di memoria che l’anima potrà portarsi dietro nell’al di là. Già un’altra volta mi hanno fatto questa domanda, e io ho risposto: la scena in cui continuo a fare dei film; da allora a oggi non ci sono stati cambiamenti di sorta e quindi questa risposta è valida ancora oggi.

Nei suoi film non ci sono mai flashback, ma , come lei ha affermato, c’è una dimensione multipla, con cui vuole avvolgere lo spettatore, e precisamente: la ridondanza del presente, la persistenza del passato, l’imminenza del futuro. Sembra quasi che lei racconti il dolore vissuto e allo stesso tempo la distanza necessaria ad elaborarlo.

– Nei miei film ciò che è stato doloroso appartiene al passato: l’emotività ha il fondo e la cima al di fuori: quello che si trova in mezzo tra i due viene rappresentato nei film; credo molto a questa triplice stratificazione. In Still Walking il dolore è causato dalla perdita di un figlio, ma questo è avvenuto molto tempo fa; lo stesso avviene per Ritratto di famiglia con tempesta e Little Sister.

Il suo cinema è sempre stato considerato molto affine a quello di Ozu: lei condivide questa affermazione?

-Non è la prima volta che la mia opera viene paragonata a quella di Ozu, grande maestro del cinema giapponese; ma non so perché e non conosco neanche così a fondo la sua opera; posso dire che una volta, quando mi è stata posta una domanda simile, ho risposto a mia volta con una domanda, e ho chiesto in cosa quella persona vedesse una somiglianza tra i miei film e quelli di Ozu; la risposta è stata che l’elemento comune tra i miei film e quelli di Ozu è come scorre il tempo: non in modo lineare, ma in modo circolare. E questo corrisponde: nei miei film dal punto di partenza al punto di arrivo non c’è una grande distanza , ma ci si arriva attraverso un percorso circolare.

Nei suoi film, anche se i temi trattati riguardano questioni importanti come la malattia, la morte, la memoria, l’emozione che emerge è spesso legata a dettagli della vita quotidiana, a gesti o a dialoghi ordinari. Ci può dire in che modo riesce ad ottenere questi risultati?

L’universo dentro un dettaglio: si è qualcosa che mi corrisponde molto; cerco di essere esaustivo nella scenografia, nella scelta e nella conduzione degli attori. Cerco di condividere ogni minimo dettaglio, in modo da permettere a tutti di farne tesoro. In questo mi è stata di grande aiuto l’attrice Kiki Kirin, da cui ho imparato come si possa giocare tra diversi elementi contemporanei della messa in scena. Vi faccio un esempio . In Still Walking , nella scena in cui stanno seduti a tavola, Kiki Kirin arriva con un disco che fa mettere sul grammofono per ascoltarlo, poi si siede e prende un pezzo di carta, lo piega per farci, mi sembra, una gru. Le sue mani si muovono, i suoi occhi sono concentrati su quello che fa, ma intanto parla di tutt’altro. Ci sono tre elementi da controllare: lo sguardo, il movimento e la battuta. La composizione o la sfasatura di questi tre elementi può aggiungere altre informazioni su quel personaggio.

Nel suo penultimo film Affari di famiglia, 2018 (Shoplifters) , lei parla di una famiglia atipica, centrata su rapporti di affetto tra persone non consanguinee, che vive ai margini della società, praticando furti, e che però accoglie una bambina violata. Come è stato accolto dai giapponesi questo film che mette fortemente in crisi lo stereotipo ancora così radicato della famiglia tradizionale?

-Avendo vinto la Palma d’Oro a Cannes, ha avuto una grandissima attenzione da parte del pubblico giapponese e , rispetto ad altri miei film, l’affluenza è stata straordinaria, quasi quaranta milioni di spettatori. Una parte del pubblico l’ha considerato un film antigovernativo, antigiapponese, perché secondo loro i giapponesi si caratterizzano all’opposto, per la tendenza a comportarsi bene. Per dirla in sintesi, la critica era che quelli rappresentati nei miei film non sono dei veri giapponesi. A me non sembra però una gran critica , e quindi continuo a combattere queste affermazioni, e a proporre le mie visioni.

Nella scena finale di Affari di famiglia, 2018 (Shoplifters) sembra che la nonna mormora “grazie”, guardando la famiglia che salta sulla spiaggia, è così?

-Il primo titolo del film era qualcosa come “chiamami usando la voce”, ad esempio il papà che vuole farsi chiamare papà dal figlio, senza riuscirci. L’attrice Kiki Kirin, pensando a questo titolo, ha aggiunto quel suo “grazie” finale che certo è inserito nel personaggio, ma che diventa anche un grazie indirizzato a me e a tutto il cast.“Grazie” che acquista un significato particolare, se pensiamo che l’attrice è morta poco dopo aver fatto quel film, come volesse concentrare in quella parola tutta la sua riconoscenza nei miei confronti per il percorso che abbiamo fatto insieme. E’ stato davvero un bellissimo regalo.

Commenta per primo